近期,在中美贸易谈判会议上,贝森特表示为中美两国元首的会晤达成了一项“非常成功的框架”,也许双方元首在APEC峰会的会谈将为紧张的经贸关系带来一丝喘息,被外界解读为可能的“暂时的贸易休战”。

这一积极信号无疑让许多关心国际动态的家庭,特别是准备或正在规划留学的学生和家长们,暂时松了一口气。然而,我们必须清醒地认识到,这种高层互动带来的政治缓和,对于跨国教育服务这一特殊领域,尤其是赴美留学的长期趋势,其影响是相当有限的。政治的“暖流”很难在短期内融化早已形成的结构性“冰层”。

但是核心在于留学生政策已经发生了深层次变化

首先,我们需要明确,当前的“休战”本质上是政治和经济层面的宏观调控,旨在防止双边关系进一步恶化,其直接着力点在于关税、贸易壁垒和高科技领域的直接对抗。这对于制造业、金融业可能是立竿见影的利好,但对于留学服务贸易,问题远不止于此。

留学,尤其是赴美留学,早已超越了单纯的教育消费,而被深度卷入了国家间战略竞争的漩涡。近年来,我们面临的困境并非源于一两项关税,而是源于一系列深层次、结构性的冲击:

- 签证政策的“精准化”壁垒:尽管拜登政府多次表态欢迎中国留学生,但在实际操作中,针对特定高校(如“国防七子”)、特定专业(尤其是STEM领域)的签证审核依然严格且充满不确定性。这种基于“国家安全”考量的审查,并不会因为一次贸易休战而轻易放松。

- 学术环境的“寒蝉效应”:长期的政治对立,已经在美国部分学术圈内制造了一种无形的压力。一些教授在招收中国学生、开展合作研究时变得更加谨慎;部分中国学生,特别是博士和博士后,在参与尖端项目时可能会感受到一种不被完全信任的氛围。这种学术互信的侵蚀,需要长时间的善意积累才能修复。

- 就业市场的“身份”门槛:对于希望留美工作的毕业生而言,H1B工作签证的抽签难度逐年攀升,而许多高科技公司在招聘涉及敏感技术的岗位时,对求职者的身份背景审查也日趋严格。这使得“留学-就业-移民”的传统路径变得异常艰难。

这些问题,是结构性的,而非周期性的。它们植根于中美两国对未来科技、经济和全球影响力竞争的根本判断。因此,一次旨在管控分歧的峰会,虽能降温,却难以逆转趋势。

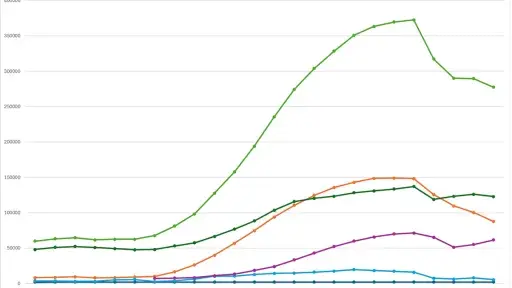

从2000年度起的历史数据来看,中国赴美留学生从2019年见顶以后,一直在不断的下滑:

而对即将发布的2024数据,以及未来的2025-2026的数据,甚至更久远的数据来看,我们认为,随着美国政府把留学签证审查等政策工具与国家安全与经济贸易挂钩,未来中国赴美学生人数将在一定的时间段内继续呈现下滑趋势。

APEC的握手,是地缘政治棋局中的一步,值得欢迎,但不值得我们为此过度兴奋,更不应将其作为规划未来的唯一依据。美国留学之路的真正挑战,源于更深层的结构性变化。